八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館は13日から、特別展「縄文の編み/組みの探究」を開催する。同館と植物考古学者の佐々木由香・金沢大特任准教授らとの3年間の共同研究で明らかになった、同市の中居遺跡から出土した縄文時代晩期の籃胎(らんたい)漆器の素材や製作技法、編組(へんそ)製品の歴史などを紹介している。9月8日まで。

編組製品とは「編む」「組む」の技法で作られたかご類を指す。縄文後期中葉ごろ(約4千年前)からはササ類で作ったかごに漆を塗った籃胎漆器が各地で作られるようになり、道南から琵琶湖周辺まで約20カ所で出土例がある。

2022年度に始まった共同研究には同館の小久保拓也、落合美怜(みさと)の両学芸員が参加。金沢大、弘前大、明治大、東北大の専門家とともに研究に取り組んでいる。

最新のエックス線CT撮影で中居遺跡の籃胎漆器を解析した結果、かご部分の素材の幅が1ミリ前後と極細で、「3本飛びござ目」など複数の技法で非常に密に編まれていると判明した。また、籃胎漆器のかご部分の復元作業を通じ、縄文時代の人々は植物をかごの素材として活用するため、採集時期や生育年数などを管理していたことが分かった。

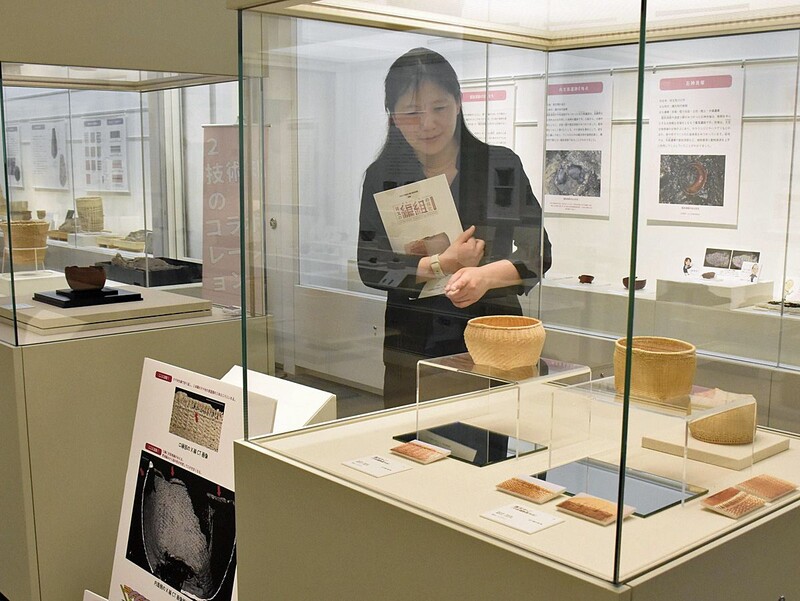

会場には縄文時代の編組製品や復元品など95点を展示。12日の内覧会で佐々木特任准教授は「縄文時代の編組製品だけを集めた展示は全国初。縄文時代から現代に続くかごの歴史や文化を知ってほしい」と話した。観覧料は一般300円、高校・大学生150円。植物質の天然素材の「マイかご」を持参した人はそれぞれ180円、80円で観覧できる。中学生以下無料。

編組製品とは「編む」「組む」の技法で作られたかご類を指す。縄文後期中葉ごろ(約4千年前)からはササ類で作ったかごに漆を塗った籃胎漆器が各地で作られるようになり、道南から琵琶湖周辺まで約20カ所で出土例がある。

2022年度に始まった共同研究には同館の小久保拓也、落合美怜(みさと)の両学芸員が参加。金沢大、弘前大、明治大、東北大の専門家とともに研究に取り組んでいる。

最新のエックス線CT撮影で中居遺跡の籃胎漆器を解析した結果、かご部分の素材の幅が1ミリ前後と極細で、「3本飛びござ目」など複数の技法で非常に密に編まれていると判明した。また、籃胎漆器のかご部分の復元作業を通じ、縄文時代の人々は植物をかごの素材として活用するため、採集時期や生育年数などを管理していたことが分かった。

会場には縄文時代の編組製品や復元品など95点を展示。12日の内覧会で佐々木特任准教授は「縄文時代の編組製品だけを集めた展示は全国初。縄文時代から現代に続くかごの歴史や文化を知ってほしい」と話した。観覧料は一般300円、高校・大学生150円。植物質の天然素材の「マイかご」を持参した人はそれぞれ180円、80円で観覧できる。中学生以下無料。