今年も大勢の行楽客が訪れている青森県田舎館村の田んぼアート。お城のような村役場の展望デッキから、7色8品種の稲で第1会場に再現されたNHK連続テレビ小説「おしん」の名場面を見渡すと、その少し先に並ぶビニールハウスが見える。村が通年観光の切り札として期待を寄せる観光いちご園「アグリいーな田んぼアートの里」だ。

2017年7月にオープンし、夏イチゴ4品種(7~12月)、冬イチゴ3品種(1~6月)を計13棟のハウスで栽培している。お盆と年末年始を除いて一年中、イチゴ狩りを楽しめるほか、田んぼアート会場にも近いことから、週末ともなれば青森市や弘前市、秋田県北などから大勢の観光客が訪れる。

ハウス内のイチゴは、地面から1メートルほどの高さに栽培容器を並べる方式(高設栽培)で植えられている。果実が泥などで汚れにくく、しゃがみ込まなくても収穫できるのが特長。通年営業できるよう、冬イチゴのハウスでは栽培容器に温泉水の配管を通して、地温を5度前後に保つ構造になっている。

真っ赤に色付いた「すずあかね」という品種を口に含むと、みずみずしさと甘さが広がった。同農園の佐藤遼樹専務は「もぎたての完熟イチゴを食べられる施設は近くにありません。お子さんがいる家族連れにも人気ですよ」とPRする。

2017年7月にオープンし、夏イチゴ4品種(7~12月)、冬イチゴ3品種(1~6月)を計13棟のハウスで栽培している。お盆と年末年始を除いて一年中、イチゴ狩りを楽しめるほか、田んぼアート会場にも近いことから、週末ともなれば青森市や弘前市、秋田県北などから大勢の観光客が訪れる。

ハウス内のイチゴは、地面から1メートルほどの高さに栽培容器を並べる方式(高設栽培)で植えられている。果実が泥などで汚れにくく、しゃがみ込まなくても収穫できるのが特長。通年営業できるよう、冬イチゴのハウスでは栽培容器に温泉水の配管を通して、地温を5度前後に保つ構造になっている。

真っ赤に色付いた「すずあかね」という品種を口に含むと、みずみずしさと甘さが広がった。同農園の佐藤遼樹専務は「もぎたての完熟イチゴを食べられる施設は近くにありません。お子さんがいる家族連れにも人気ですよ」とPRする。

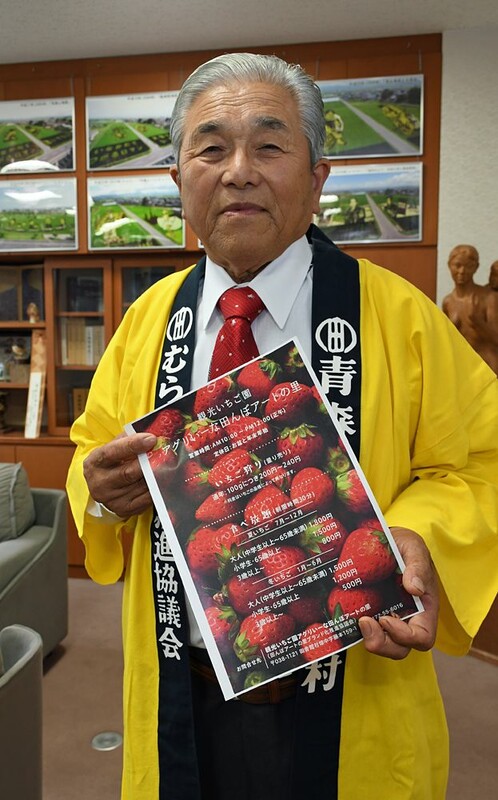

▼「田んぼアートと一緒に」/鈴木孝雄 村長

2000年以上も昔から稲作が行われてきた田舎館村で、イチゴが本格的に栽培されるようになったのは30年ほど前。関東へ出稼ぎに行った農家が、イチゴ産地の栃木県で栽培方法を教わったのがきっかけです。

本場の見事なイチゴに魅せられた20人ほどで取り組むことになり、村の支援も受けてビニールハウスの整備が進みました。温泉熱を活用したハウス栽培が定着し、今や「イチゴが年中味わえる村」になりました。

生食に適さない果形のイチゴも、土産品やスイーツに利用されています。村の名物として全国に知られるようになった田んぼアートや、おいしいコメ「あさゆき」と一緒に、ぜひ田舎館のイチゴを楽しんでいただきたいと思います。

本場の見事なイチゴに魅せられた20人ほどで取り組むことになり、村の支援も受けてビニールハウスの整備が進みました。温泉熱を活用したハウス栽培が定着し、今や「イチゴが年中味わえる村」になりました。

生食に適さない果形のイチゴも、土産品やスイーツに利用されています。村の名物として全国に知られるようになった田んぼアートや、おいしいコメ「あさゆき」と一緒に、ぜひ田舎館のイチゴを楽しんでいただきたいと思います。

▼冬の田んぼアート/来年2月7~9日開催

田舎館村の田んぼアートは年間20万人以上もの観覧者が訪れる名物イベント。これを雪に覆われた冬の田んぼでも楽しもうというのが「冬の田んぼアート」だ。来年は2月7~9日に開催する。

田んぼアートは葉・茎の色が異なる稲で絵を描くが、2016年にスタートした冬の田んぼアートは「道の駅いなかだて」を会場に、雪原を踏み固めて幾何学模様などを描き、幻想的な光景を創り出す。問い合わせは村企画観光課(電話0172-58-2111)へ。

田んぼアートは葉・茎の色が異なる稲で絵を描くが、2016年にスタートした冬の田んぼアートは「道の駅いなかだて」を会場に、雪原を踏み固めて幾何学模様などを描き、幻想的な光景を創り出す。問い合わせは村企画観光課(電話0172-58-2111)へ。